Articolo a cura di Silvia Santorsa

La memorabile decennale guerra di Troia, narrata nello sviluppo di cinquanta giorni preludio dell’imminente e fatale caduta della rocca di Ilio dal poema che appunto da essa prende il nome, è la sorgente di un profluvio mitico che scorre perenne nella memoria di tutte le epoche della tradizione e letteratura greca, generando defluenti di ogni tipo di genere letterario nel suo massimo splendore (dall’epos, alla lirica monodica e corale, alla tragedia, agli epilli per opposizione).

È necessario, tuttavia, sfatare un mito troppo radicato nelle coscienze dei non addetti al mestiere: quando si parla della guerra di Troia, non si pensa soltanto all’Iliade e all’Odissea, ma a tutto il patrimonio mitico, sigillato in quello che viene definito dai critici, forse erroneamente, "ciclo epico". Infatti, il mito che or ora ci accingiamo ad analizzare non è contenuto né nell’Iliade, né nell’Odissea. La nostra fonte principale sarà il poeta romano più affiatato ammiratore d’Augusto, i cui principi si rispecchiavano perfettamente nella propaganda augustea e trovavano la loro più soave e potente eco nella sua produzione letteraria: Virgilio. Nel suo masterpiece carezzevolmente mozzafiato, alcuni versi del secondo libro riecheggiano, completandolo, il racconto bellico dell’ultima ineluttabile notte. Rimandando l’analisi delle pagine virgiliane a un momento successivo, per ora vorrei soltanto narrare il mito, esplicitando le fonti stesse della ricostruzione di un personaggio dalla titanica e tragica caratterizzazione nel pur limitato spazio che la tradizione gli assegna: Laocoonte.

Dopo la costruzione del doloso cavallo ligneo a opera di Epeo, abile artigiano, ma proverbialmente codardo, su suggerimento di Prillide, ispirato da Atena, dea che nella vicenda di Laocoonte rivestirà un ruolo fondamentale, Odisseo spinse i più valorosi dei Greci a entrare nella fraudolenta struttura. Ma la tradizione, mai avara di discordanze, ci presenta diverse cifre della massa greca ammucchiata nel gravido cavallo: ventitrè, trenta o cinquanta o, inverosimilmente, tremila. Virgilio ce ne tramanda alcuni nomi (Menelao, Odisseo, Diomede, Stenelo, Acmante, Toante, Neottolemo ed Epeo per ultimo perché unico a sapere come chiudere la porta della sua macchinazione).

I rimanenti dei Greci appiccarono fuoco agli accampamenti e finsero di salpare, ma in realtà si rimpiattarono con le navi al largo di Tenedo. Si trattenne a Troia soltanto Sinone, il cui ruolo nelle varie fonti è controverso, per ora diciamo che egli era incaricato di mandare un segnale di fuoco alle navi la notte successiva. I Troiani, estenuati dalla lunga guerra, sbigottirono e uscirono fuori dalle mura ad assicurarsi che le spiagge fossero davvero sgombre dalla minaccia achea. Grande stupore si sollevò quando alzarono lo sguardo per ammirare l’ingente e maestoso cavallo di faggio che recava sul fianco la scritta: "In segno di gratitudine per un fausto ritorno in patria, i Greci offrono questo alla dea". Si aprì allora un dibattito tra i Troiani.

Nell’Odissea, nell’ottavo libro, nel terzo ed ultimo canto di Demodoco, quello commissionato da Odisseo stesso, si dice che i Troiani portarono sulla rocca il cavallo di loro spontanea volontà e "tre (pareri) piacevano loro: o spaccare il cavo legno con il bronzo infausto, o gettarlo dalla rupe, o lasciarlo, che fosse un dono propiziatorio agli dei". Inoltre, sempre nel poema incentrato sulle peregrinazioni travagliate di Odisseo, nel libro IV si ricorda che Elena chiamava i guerrieri greci da sotto il cavallo imitando le voci delle mogli. In Omero, dunque, non si fa nessun accenno, però alla vicenda di Laocoonte. Egli, insieme con Cassandra, fu l’unico a opporsi all’accoglienza all’interno delle mura di Troia del cavallo.

La tradizione è discrepante sul luogo in cui si tenne la discussione: nell’Odissea essa avviene sull’ "arx", ma nell’Eneide, sulle coste di Troia. Ma che ruolo rivestiva nella società della cittadella troiana Laocoonte? Igino, nel II-III secolo d.C., nelle sue Fabulae, ci attesta che Laocoonte era fratello di Priamo, sacerdote di Apollo Timbreo, verso il quale si macchiò di una colpa, di aver preso moglie e aver generato figli contro il volere del dio. Anche Servio, celeberrimo commentatore di Virgilio, ricorda che, per giunta, "Hic piaculum commiserat ante simulacrum numinis cum Antiopa sua uxore coeundo" (Costui si rese sacrilego, giacendo con sua moglie dinnanzi alla statua sacra della divinità).

In questo controverso frangente a Troia, è necessario che si scelga a sorte provvisoriamente un sacerdote di Nettuno perché, come riusciamo a leggere nel frammento 75 van Gron. di Euforione, i Troiani avevano lapidato il sacerdote in carica perché non era stato in grado di predire l’arrivo dei Greci. La fortuna (nel senso latino del termine) designa a questo ruolo lo stesso Laocoonte, il quale si accinse a compiere sacrifici sulla spiaggia troiana, sperando che al suo ritorno il cavallo sarebbe stato dato alle fiamme. Ma, sbucarono da Tenedo, preludio infausto della disfatta rovinosa di Troia, due mostri marini, inviati da Atena (o da Apollo, o da Poseidone) i quali avvolsero nelle loro soffocanti spire i due pargoletti di Laocoonte e poi si rifugiarono ai piedi dell’effige di Atena e, dietro la sua egida, sulla roccaforte di Ilio. Per quanto riguarda la miserevole sorte del nostro protagonista, ancora una volta la tradizione si biforca: alcuni raccontano che egli morì soffocato dai serpenti nel tentativo di salvare i figli, c’è chi afferma, invece, che egli spirò l’ultimo suo gemito nel tempio di Apollo Timbreo.

IL LAOCOONTE VIRGILIANO: IL SECONDO LIBRO DELL’ENEIDE

"Hic aliud maius miseris multoque tremendum

obicitur magis atque improvida pectora turbat."

Il secondo libro dell’Eneide effigia verbalmente l’eroe troiano nell’ultimo fatidico giorno di Troia, in uno strabiliante, affascinante e magistrale passaggio del testimone dal poeta al suo personaggio, che indossa le vesti di novellatore per un lasso di tempo della narrazione così lungo da confondere il lettore, trascinandolo nel vortice dei luttuosi tormenti sentimentali della rievocazione (infandum, regina, iubes renovare dolorem). Questo è un espediente letterario già noto, al quale, incontrovertibilmente, Virgilio deve essersi appellato: Aristotele, individuando delle compartimentazioni isolabili nei monumentali poemi omerici, parla dei "racconti presso Alcinoo", ossia dei libri odissiaci 9-12 (che corrispondono a circa un sesto del poema), nei quali Odisseo alla corte di Scheria, ospitato da Arete e Alcinoo, recupera con un lungo flashback la parte iniziale del suo "nostos".

Ma Omero cede la parola a un aedo, Demodoco, confondendo la sua voce con la propria, così che si è soliti affermare nella critica che "Omero canta se stesso", nell’VIII libro, nel racconto dell’amore adulterino di Ares e Afrodite. Il poeta mantovano è particolarmente accorto a inserirsi nel genere epico sotto diversi aspetti (numero di libri dimezzato per influsso della poetica alessandrina, ripresa dei temi bellici e dei nostoi ,…), per cui in circa un sesto del suo poema (due libri) spadroneggia il tema delle rimembranze attraverso la voce del superstite che da eroe sconfitto si tramuta in peregrino. Ma l’atteggiamento letterario di Virgilio è diverso, le sue influenze sono diverse e (mi sembra quasi inutile precisarlo) il periodo storico e le esigenze finali dell’opera letteraria sono oltremisura distanti dall’ancestrale mondo di compositori che rimaneggiano le risorse mitiche che poi confluiranno nei mastodontici poemi. La visione artistica virgiliana non può essere esente dalle influenze rivoluzionarie della poesia neoterica, che aveva posto l’accento sull’introspezione, oppure dalla già accennata poesia ellenistica, che permea con il suo impatto tutta la produzione latina, fino ad arrivare a Lucrezio, la cui reminiscenza si evince dallo sfondo tragicamente atro in cui si muovono i personaggi.

Tra le memorie delle vicende concorse, spiccano due personaggi, i cui interventi si intrecciano in un modo un po’ bizzarro e, forse, senza un forte e convincente collante (ma si ricordi che tale magnificente poema è sprovvisto di una revisione ultima dell’autore!): Sinone e Laocoonte. Ma prima di soffermarci sulla visione virgiliana, occorre conoscere bene le fonti che il poeta aveva a disposizione, il mondo in cui gli le adopera e l’atteggiamento nuovo nei confronti di quest’episodio. Laocoonte e Sinone non compaiono nei poemi omerici, è necessario, dunque, chiedere indicazioni agli altri poemi del ciclo epico, perduti, con tutti i problemi che questa operazione comporta. Per una plausibile ricostruzione dell’ "Ilias Parva" di Lesche di Lesbo, in quattro libri, possiamo servirci di due fonti: la prima è la Crestomazia di Proclo, o filosofo del V secolo d.C. o un grammatico del II secolo d.C., riassunto della Biblioteca di Fozio, patriarca di Costantinopoli; la seconda è, invece, la Tabula Iliaca Capitolina, un rilievo di età augustea ritrovato a Boville.

Possiamo dedurre che qui non compaia Laocoonte, ma Sinone lo si nota solo nelle figurazioni nella Tabula Iliaca Capitolina e l’esistenza, attestata in un passo probabilmente interpolato della Poetica aristotelica, di una tragedia "Sinon", ci fa pensare a un ruolo forse maggiormente preponderante nel convincere i Troiani ad accogliere nelle mura troiane il cavallo. Più interessante sembra essere l’Ilioupersis di Arctino di Mileto, nella quale compaiono sia Sinone, incaricato di dare segnali di fuoco, sia Laocoonte, nella sua opposizione all’ingresso del cavallo all’interno della città, sia nel suo funesto esito. Ad Arctino si rifà la tragedia sofoclea "Laocoonte". Ma questa trama non poteva essere accettata da Virgilio, per il semplice fatto che Enea ed Anchise fuggono sul monte Ida, non assistendo (e quindi non potendo riportarla) alla distruzione della città. Oltre al ciclo epico, Bacchilide si dilettò nel narrare la morte di Laocoonte, rifacendosi però alla sua colpa sessuale, coinvolgendo anche la moglie di costui.

La missione letteraria di Virgilio nei confronti di Laocoonte è molto più profonda, congeniale alla finalità della narrazione da un lato, ma allo stesso tempo subentrante nel confine della tragedia, progettata dal punto di vista artistico maestrevolmente. E questo ci è suggerito dalle parole citate nell’incipit: la vicissitudine di Laocoonte è più grande e più orripilante e spaventa gli animi impreparati a ciò. Laocoonte, in primo luogo, non risulta colpevole, è senza macchia, innocente, un innocente su cui si riversa la punizione divina per convincere i troiani ad avanzare sul patibolo. Parallelismi sono stati notati tra la narrazione e l’impatto della vicenda nell’Eneide e il racconto di due poemi greci del III-IV secolo d.C.: i "Posthomerica" di Quinto Smirneo e l’"Ilioupersis" di Trifiodoro. Tuttavia, la critica tende a sottolineare che più che una ripresa, si tratta di una probabile medesima fonte, ciclica o ellenistica. Ma addentriamoci ora nel testo virgiliano.

La prima comparsa di Laocoonte, come accennato, è nella disputa sul cavallo: il suo sembra essere a tutti gli effetti un pathos tragico. In primo luogo, l’incipit del discorso di Laocoonte è un "topos" dell’oratoria esortativa, parenetica, usata, tuttavia, con un’accezione mesta e compassionevole che si ritrova solamente in Lucrezio e che, ripreso dalla bocca di Laocoonte, sottolinea il ruolo demistificatorio della "religio", come anche il sintagma "quidquid id est", unica attestazione virgiliana, ma ricorrente in Lucrezio, con una ripresa allo stesso scopo. Dal punto di vista prettamente linguistico, invece, un giuoco fonico tra "Danaos" e "Dona", oltreché la ripresa dell’allitterazione della "m" in fine verso "machina muros", che richiama Ennio (Ann. 620 Sk. "machina multa minax minitatur maxima muros").

Subito dopo entra, con fare drammatico, Sinone, che attraverso tre racconti retoricamente affilati, ma talvolta incongruenti, persuade i Troiani sul ruolo votivo del cavallo. Ecco, come ridestatosi da un sonno offuscatore, ricompare Laocoonte. Nonostante i discorsi dell’impostore greco abbiano ipnotizzato persino lo stesso Priamo, il rientro in scena di Laocoonte è necessario a Virgilio sotto diversi aspetti. È una vera e propria apologia dei Troiani, che potrebbero essere accusati di stoltezza, sottolineando la volontà divina nella caduta di Troia. Attraverso una dottissima ripresa lessicale del linguaggio poetico dei prodigi ("horresco referens") e di nessi che privilegiano l’orrido propri della tragedia latina arcaica ("perfusus sanie vittas atroque veneno"), si riverbera sul lettore (e sull’ascoltatore alla corte di Didone) lo stato d’animo di chi assisteva alla scena. La narrazione procede con una costruzione quasi plastica, come se davanti ai nostri occhi sfilasse un montage di una pellicola cinematografica.

A ciò contribuiscono vari espedienti poetici, come le allitterazioni ("fit sonitus spumante salo" / "sibila lambebant linguis vibrantibus ora"), posizione dei nessi (chiasmo del verso citato precedentemente, "ardentisque oculos suffecti sanguine et igni" / "parva duorum corpora natorum"). Ma l’elemento magistrale, mozzafiato, impareggiabile, eccellente, esemplare ed ineccepibile è la similitudine che, realizzando una sorta di sinestesia, paragona i clamores di Laocoonte ai mugitus di una vittima sacrificale che, ferita da una scure, riesce a scappare, segno funesto durante un sacrificio, il che richiama visivamente il rituale che Laocoonte si accingeva a compiere. Con ironia tragica il celebrante diventa vittima sacrificale, ma, con uno scarto da quest’ultima, si divincola senza svincolarsi.

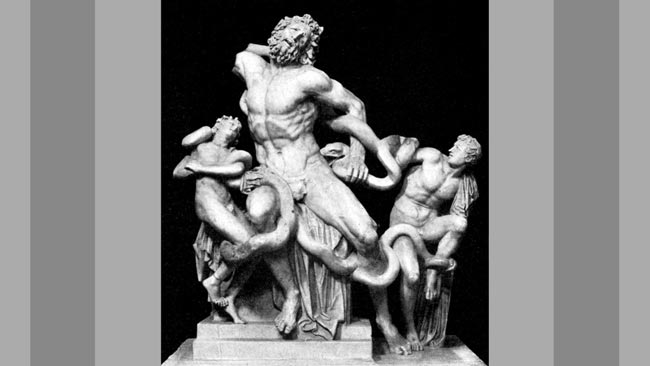

IL GRUPPO DEL LAOCOONTE DI AGESANDRO, ATENODORO DI RODI E POLIDORO:

IL CONFRONTO DI WINCKELMAN E LESSING

"Il Laocoonte è riuscito l'opera più potentemente patetica che si conosca di tutta l'arte antica. Essa dovea godere di grande celebrità, di popolarità immensa già presso gli antichi ed esercitare sovr'essi la medesima impressione profonda che sopra i moderni. Così si spiega la lode esagerata data da Plinio al gruppo, chiamandolo opera superiore a tutte quelle conosciute tanto di pittura, quanto di scoltura: opus omnibus et picturae et statuariae artis praeferendum"

Venne collocata nel palazzo dell’Imperatore Tito a Roma una statua con ogni probabilità terminata già nel primo secolo a.C. da Agesandro, Atenodoro di Rodi e Polidoro, come ci attesta Plinio. Fu rinvenuta nel 1506 sul colle Oppio, riemerse dalla terra alla luce sotto gli occhi stupiti e attenti di Michelangelo e Giuliano da Sangallo. È un’opera di età ellenistica, periodo di profonde rivoluzioni politiche e sociali, che portarono a uno sconvolgimento della visione dell’individuo, non più cittadino della "polis", ma in balia di un destino imperscrutabile, depauperato delle solide certezze dei secoli precedenti. In questa prospettiva grande fascino esercitano le figure mitologiche con un destino ricco di pathos. Ma il mito ha totalmente cambiato prospettiva e lo si evince proprio dal colossale marmo preso in considerazione. Il mito ha perso tutto il suo mordente esemplificativamente edificatorio e paradigmatico, i serpenti non sono la giusta punizione divina per una colpa commessa, bensì simboleggiano semplicemente minaccia e morte. Questo esercita una potente forza psicagogica che porta a confrontarsi "a tu per tu" con il mito, imborghesendolo, suscitando nello spettatore compassione, ma questo processo esclude un qualsiasi giudizio morale sul bene o sul male.

Il raffronto tra raffigurazione artistica e poetica è stato il centro di una disputa estetica nel 1700 tra uno storico dell’arte e un drammaturgo tedeschi: Winckelmann e Lessing. Winckelmann è considerato notoriamente uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo dal punto di vista teorico. Quando si sente parlare di Neoclassicismo, nelle orecchie rimbomba come un’eco originata dalle memorie scolastiche: “nobile semplicità e quieta grandezza”. Questa massima, coniata partendo dai suoi studi inerenti al Laocoonte proprio da Winckelmann, si basa sul principio secondo cui “Come la profondità del mare che resta sempre immobile per quanto agitata ne sia la superficie, l’espressione delle figure greche, per quanto agitate da passioni, mostra sempre un’anima grande e posata. Quest’anima, nonostante le più atroci sofferenze, si palesa nel volto del Laocoonte, e non solo nel volto. (…) Il Laocoonte non grida orribilmente come nel canto di Virgilio: il modo in cui la bocca è aperta non lo permette, piuttosto ne può uscire un sospiro angoscioso e oppresso”. È imperante ancora l’equiparazione pictura ut poesis riportata nell’Ars Poetica di Quinto Orazio Flacco.

Si opponeva, con un maestoso saggio ad hoc, Gotthold Ephraim Lessing: "Ritoccando le origini che mossero il grande artista a moderare nell’opera del Laocoonte l’espressione del dolore corporale, sono sforzato a conchiudere che hanno tutto il loro fondamento nell’essenza dell’arte e in certi suoi limiti e bisogni necessari. Onde non mi par ragionevole l’inferire che alla poesia pure siano comuni gli stessi principi, quando non è tenuta dentro gli stessi termini, e mossa da eguali bisogni". Si afferma qui la pluralità, le diverse sfaccettature dell’arte che richiedono canoni diversi. Prosegue il trattato d’estetica, riprendendo e soffermandosi apertamente in contrasto con Winckelmann, con l’asserire che nessuno, leggendo Virgilio, penserebbe che l’apertura della bocca nell’emettere grida è ripugnante a vedersi, ma è ammansito e affascinato dalle parole, perché la poesia parla all’orecchio, e quella virgiliana nello specifico lo fa mirabilmente. Inoltre, a differenza dell’arte scultorea, limitata a catturare istantaneamente un solo attimo, sul quale l’artista deve concentrare il suo lavoro, il poema virgiliano può descrivere l’azione dal suo inizio fino al suo tragico culmine. Ciò comporta inevitabilmente una maestria e una tecnica artistica differente. Con questo panegirico in onore di Virgilio, esortiamo a fruire della bellezza, qualunque forma essa assuma.

Bibliografia e immagini

- "I miti greci", Robert Graves. Longanesi Editore.

- "Letteratura Greca", Luigi Enrico Rossi. Le Monnier.

- "Virgilio, Eneide 2". Introduzione, traduzione e commento a cura di Sergio Casali. Edizioni della Normale.

- "Il Sapere Letterario, Tomo 28", Paolo Fedeli. Fratelli Ferraro Editori.

- "Il mondo dell'arte greca", Tonio Holscher. Piccola Biblioteca Einaudi.

- "Il bello nell'arte. Scritti sull'arte antica", Johann J. Winckelmann. SE.

- "Laocoonte", Gotthold Ephraim Lessing.

In ordine di visualizzazione:

- Gruppo del Laocoonte - Licenza Creative Commons da Wikimedia. Autore: Emanuele Liali.

- Cavallo di Troia in un'incisione di G.M. Mitelli - Pubblico dominio.

- Testa di Laocoonte dai Musei Vaticani - Licenza Creative Commons da Wikimedia. Autore: Belmonte77.

- Testa del Laocoonte del Parmigianino - Pubblico dominio.

- Fotografia del Gruppo del Laocoonte - Pubblico dominio.

Data di pubblicazione articolo: 23 Aprile 2021

I contenuti del sito "Il Sapere Storico. De Historia commentarii" ove non diversamente indicato sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.